テニスを通じた社会貢献への想い

私はテニスが大好きです。 テニスを通じて、多くのことを学び、多くの人と出会いました。

「いつか、テニスに恩返しをしたい」—— そんな想いをずっと胸に抱いていました。 しかし、自分自身の人生をしっかり築くことが先決でした。

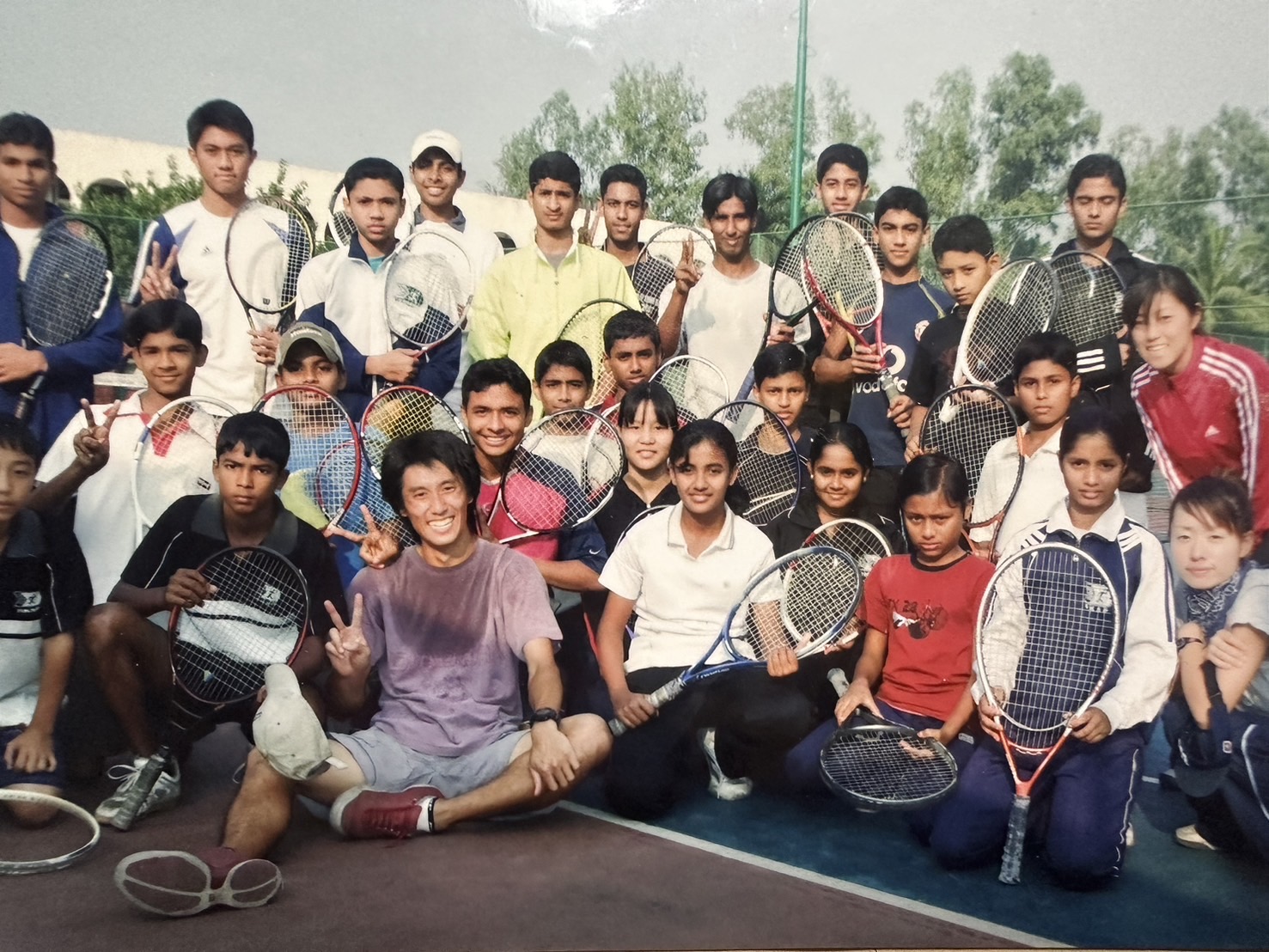

26歳で脱サラし、青年海外協力隊の短期隊員としてバングラデシュでテニスコーチを経験しました。 そこは、将来の代表選手を育成する学校。

この経験を通じて、

✅ 人の役に立つことで、心の底からパワーがみなぎること

✅ しかし、他人を助けるためには、まず自分自身の人生を充実させることが大切であること

を学びました。

世界にはさまざまな環境で生きる子どもたちがいる。 その中で、すべての子どもが「夢中になれること」「自分の誇れるもの」「安心できる居場所」を持てるような社会をつくりたい—— そう強く思うようになりました。

テニスとともに歩んだ人生

帰国後、私はテニスコーチと社長秘書を両立し、 全日本選手権のダブルス予選に挑戦。 そして、結婚・出産・起業を経験しました。

10年以上にわたり、個人事業主・法人経営を行いながら、 ネットショップやマーケティングなど、Web関連の仕事を続けてきました。

その間も、私はテニスを続けていました。 しかし、心のどこかで「Webを活用して、テニスに関わるコンテンツを作りたい」と考えていました。

ただ、収益性を考えると良いアイデアが浮かばず、 何年も実行に移せずにいました。

しかし、2021年12月。 事業が安定し、「社会貢献になるテニス事業をやろう」と決意。 こうして「テニスマイル」が生まれました。

「お金の利益だけではなく、心の利益がある仕事もしていいのではないか?」

そう考え、単なる大会ではなく、

✅ テニスを通じた社会貢献

✅ テニスに恩返しができる仕組み

を目指しました。

チャリティという仕組みを学ぶ

「私のような普通の人間がチャリティ大会を開催してもいいのか?」 そう悩みながらも調べていくと、 日本は寄付活動が少ない国であることを知りました。 (140カ国中114位というデータもあります)

しかし、世界ではチャリティはもっと身近なものです。 例えば、イギリスの「オープンガーデン」。 個人の庭を開放し、訪れた人が募金をする。 日本でも、近所の桜や梅を見せ合う文化があります。

日本でも「東京マラソンのチャリティランナー制度」があります。 寄付をすることで、一般ランナーではなくチャリティ枠で参加できる仕組み。

私は「テニスでも、チャリティを取り入れられるのでは?」と考えました。

そこで、

✅ 各分野で活躍する選手に出場してもらう

✅ スポンサーを募り、選手が得意な方法でPRを行う

✅ そのスポンサー料の一部を寄付する

「選手・スポンサー・寄付先のすべてがプラスになる仕組み」 を構築しました。

さらに、チャリティは関わった人同士がつながる機会にもなる。 選手、スポンサー、寄付先が互いを知り、未来に可能性を広げていく。

こうして、テニスマイルカップの企画が誕生しました。

立位テニスとの出会い

寄付先を探す中で、社団法人日本障がい者立位テニス協会 を知りました。 (立位テニスとは、障がいのある方が立って行うテニスです)

驚いたのは、広報の方の熱意。 レスポンスが早く、細やかな気遣いに感動しました。

私は、知った3日後には練習会に参加しました。

そこには、旗やボール、コーンなどたくさんの道具が準備され、 毎回自己紹介、写真撮影、そして熱心に練習する子どもたちや大人たちがいました。

特に印象的だったのは、中学生の男の子がボレーを決めた瞬間のガッツポーズ。 私と同じく、「テニスが大好き!」 という気持ちが伝わり、親近感が湧きました。

しかし、立位テニスの競技人口はまだ少ない。 私が参加した日も、小学生女子と中学生男子の2人だけでした。

「もっと仲間やライバルが増えたらいい」 「まだ立位テニスに出会っていない人にも知ってもらいたい」

そんな想いが、帰りの電車の中で膨らんでいきました。

この思いが、「社団法人日本障がい者立位テニス協会へ寄付をするチャリティ大会」の軸を固める瞬間となりました。

デフテニスとの出会い

この活動を進めるうちに、「デフテニス」にも出会いました。 (デフテニスとは、聴覚に障がいのある方が行うテニスで、公式大会では補聴器を外して行います)

NPO法人デフテニスジャパンの練習会には、将来が楽しみな子どもたちが参加しています。

彼らがテニスに夢中になる姿を見て、私は思いました。

「子どもたちは成長とともに、社会の荒波にさらされる」

「でも、子ども時代に得た経験は、大人になったときの糧になる」

私はテニスを通じて多くのことを学び、助けられてきました。 だからこそ、今の子どもたちにも、 ✅ 夢中になれること ✅ 誇れること ✅ 安心できる居場所 を見つけてほしい。

その選択肢のひとつに、障がい者テニスがあればいい。

「失敗を恐れず、行動しよう」

私は今も仲間と共に奮闘しています。

アイキャッチ用.jpg)

アイキャッチ用.jpg)